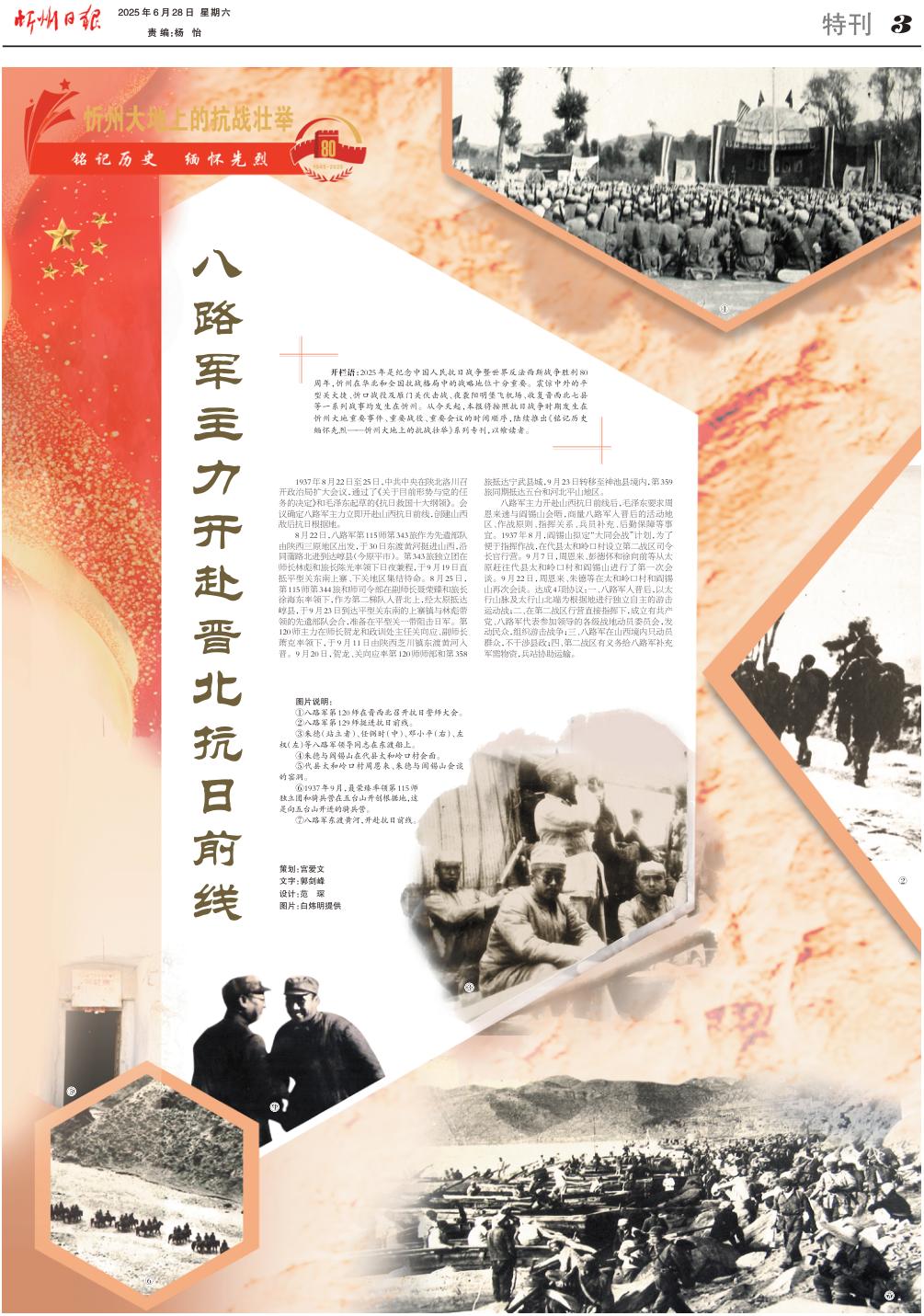

1937年8月22日至25日�����,中共中央在陜北洛川召開(kāi)政治局?jǐn)U大會(huì)議�����,通過(guò)了《關(guān)于目前形勢(shì)與黨的任務(wù)的決定》和毛澤東起草的《抗日救國(guó)十大綱領(lǐng)》。會(huì)議確定八路軍主力立即開(kāi)赴山西抗日前線���,創(chuàng)建山西敵后抗日根據(jù)地��。

8月22日�,八路軍第115師第343旅作為先遣部隊(duì)由陜西三原地區(qū)出發(fā),于30日東渡黃河挺進(jìn)山西����,沿同蒲路北進(jìn)到達(dá)崞縣(今原平市)。第343旅獨(dú)立團(tuán)在師長(zhǎng)林彪和旅長(zhǎng)陳光率領(lǐng)下日夜兼程�,于9月19日直抵平型關(guān)東南上寨、下關(guān)地區(qū)集結(jié)待命����。8月25日,第115師第344旅和師司令部在副師長(zhǎng)聶榮臻和旅長(zhǎng)徐海東率領(lǐng)下��,作為第二梯隊(duì)入晉北上��,經(jīng)太原抵達(dá)崞縣�����,于9月23日到達(dá)平型關(guān)東南的上寨鎮(zhèn)與林彪帶領(lǐng)的先遣部隊(duì)會(huì)合�,準(zhǔn)備在平型關(guān)一帶阻擊日軍。第120師主力在師長(zhǎng)賀龍和政訓(xùn)處主任關(guān)向應(yīng)�、副師長(zhǎng)蕭克率領(lǐng)下,于9月11日由陜西芝川鎮(zhèn)東渡黃河入晉。9月20日���,賀龍����、關(guān)向應(yīng)率第120師師部和第358旅抵達(dá)寧武縣城���,9月23日轉(zhuǎn)移至神池縣境內(nèi)��,第359旅同期抵達(dá)五臺(tái)和河北平山地區(qū)。

八路軍主力開(kāi)赴山西抗日前線后���,毛澤東要求周恩來(lái)速與閻錫山會(huì)晤���,商量八路軍入晉后的活動(dòng)地區(qū)、作戰(zhàn)原則����、指揮關(guān)系、兵員補(bǔ)充�、后勤保障等事宜。1937年8月�����,閻錫山擬定“大同會(huì)戰(zhàn)”計(jì)劃,為了便于指揮作戰(zhàn)�����,在代縣太和嶺口村設(shè)立第二戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官行營(yíng)����。9月7日,周恩來(lái)��、彭德懷和徐向前等從太原趕往代縣太和嶺口村和閻錫山進(jìn)行了第一次會(huì)談����。9月22日,周恩來(lái)���、朱德等在太和嶺口村和閻錫山再次會(huì)談�����。達(dá)成4項(xiàng)協(xié)議:一�����、八路軍入晉后�����,以太行山脈及太行山北端為根據(jù)地進(jìn)行獨(dú)立自主的游擊運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)����;二、在第二戰(zhàn)區(qū)行營(yíng)直接指揮下��,成立有共產(chǎn)黨���、八路軍代表參加領(lǐng)導(dǎo)的各級(jí)戰(zhàn)地動(dòng)員委員會(huì)��,發(fā)動(dòng)民眾,組織游擊戰(zhàn)爭(zhēng)�;三、八路軍在山西境內(nèi)只動(dòng)員群眾�����,不干涉縣政�����;四、第二戰(zhàn)區(qū)有義務(wù)給八路軍補(bǔ)充軍需物資�����,兵站協(xié)助運(yùn)輸�����。

策劃:宮愛(ài)文

文字:郭劍峰

設(shè)計(jì):范琛

圖片:白煒明提供

(責(zé)任編輯:盧相?����。?/span>